|

|

|

|||||

|

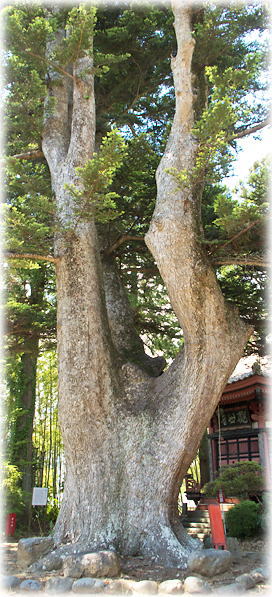

名称 補陀寺の樅 (ほだじのもみ) 名称の典拠 天然記念物指定名称 樹種 モミ 樹高 28m(注1) 目通り幹囲 5.5m(注2) 推定樹齢 500年(注1) 所在地の地名 宮城県気仙沼市古町2丁目 〃 3次メッシュコード 5841−24−85 〃 緯度・経度 北緯38度54分40.2秒 東経141度33分34.3秒 気仙沼市指定天然記念物(1986年7月30日指定) 撮影年月日 2024年6月11日 注2)まったくの目分量(上記サイトでは4.73mとあるが、明らかにもっと大きい) 気仙沼市街地の北に聳える鍋越山(なべこしやま、347m)南麓、JR気仙沼駅の北方100mほどのところに曹洞宗白華山補陀寺がある。山麓とは言え、地理院地図で標高を調べると29mほどある。2011年のあの大津波の被害を免れることが出来たようだ。 補陀寺の本尊は釈迦如来だが、ほかに六角堂形式の観音堂(宮城県指定文化財)もあって、こちらは奥州三十三観音第30番札所。如意輪観世音を安置している。 観音堂の案内板に補陀寺についての説明があった。 それによると、補陀寺の前身は、寛平2年(890)赤坂小沢田に開創された天台宗補陀落寺。地理院地図を見ると、現在地から西南西に2.6kmほど、金成沢川(かんなりざわがわ)右岸に赤坂の地名が見える。そのあたりにあったのだろうか。 補陀落(ふだらく)は、南方海上にあるという観音浄土の名前である。かつて南国では仏に身を委ねて渡海する者もあった。気仙沼は北国だが、南は海である。実際に渡海することを望まなくとも、遠く補陀落浄土を心に念ずることがあったのかも知れない。(和歌山県那智勝浦町、浜ノ宮の大樟近くの補陀落浜が渡海船の出発地の一つだったようだ) のち、武士の時代になって曹洞宗に転じ、寺号も補陀寺に改めた。(「落」の文字を嫌ったものか。ほかでは補陀洛寺の寺号も見かける) さて、モミである。 本堂と観音堂の間の前庭に立つ。 驚くのはその異形の姿。 高知県四万十市の新玉様の樅の木(今はもう無い)ほどではないとしても、モミといえば単幹で直立するものだと思っておられる方は「これがモミなの?」と驚かれるのではないだろうか。 どんな原因がこの姿を作ったか私には想像もできないが、少なくとも合体木ではなさそうだ。 モミ独特の根の肥厚が始まりかけている。樹勢も悪くなさそうだ。 まだまだ大きくなることを期待したい。 |

||||