|

|

|

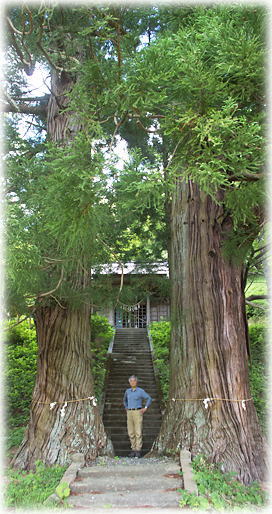

名称 塚沢八雲神社の二本杉

(つかざわやくもじんじゃのにほんすぎ)

名称の典拠 天然記念物指定名称(注1)

樹種 スギ

樹高 40m/38m(注2)

目通り幹囲 5.9m/4.7m(注3)

推定樹齢 500〜600年(注2)

所在地の地名 宮城県気仙沼市塚沢

〃 3次メッシュコード 5841−34−31

〃 緯度・経度 北緯38度56分46.5秒

東経141度31分15.9秒

気仙沼市指定天然記念物(1990年12月26日指定)

撮影年月日 2024年6月11日

注1)宮城県神社庁のサイトは「やぐもじんじゃ」の読みを示しているが、ここでは気仙沼市公式サイトの文化財紹介ページが示す「やくもじんじゃ」の読みに従った

注2)1995年3月31日に気仙沼市教育委員会が設置した案内板による

注3)私が立つ地点から1.3m上方で幹囲を実測。

(樹高・幹囲とも前者が向かって右、後者が向かって左のスギのデータ)

支流の八瀬川(やっせがわ)が本流の大川に合流する地点から、市道を八瀬川沿いに遡る。

市道が国道284号バイパスの下を2度目に潜ってから道なりに約4.5km。対岸(右側)山裾に、背が高い二本杉と赤い鳥居が見えてくる。それが塚沢の八雲神社だ。

宮城県神社庁の神社紹介ウェブページによると、創建は万寿2年(1025)。疫病退散のために勧請されたという。

とすれば、勧請されたのは牛頭天王であろう。かつては(牛頭)天王社または祇園社と呼ばれていたのではないかと想像する(拝殿には今も「牛頭天王」の扁額が掛かる)。

明治の神仏分離により、全国各地で、祇園精舎を守護する牛頭天王は神社にそぐわないと廃され、スサノオを祭神とする神社に転身した。ここもそうだったのだろう。(全国的には八坂神社になった例が多いが、宮城県では多くが八雲神社となったようだ)

八雲神社が辿った歴史はともかく、参道途中、両脇に聳える一対のスギが、今や神社の「顔」である。

いずれも神木とされ、多分、同時期に植えられたと思うが、樹皮模様が異なる等、両者の親は異なる可能性が高いように思われる。大きさについても、今は少し差が出てきた。

太さは未だ物足りない気もするが、これだけのスギが2本並び立つ姿は、単木からは得られないインパクトがある。

2本とも元気に長生きして欲しいと願う。 |

|